摘要:在中国足球的当今语境中,一位年仅 18 岁的新星拒绝出国留洋,选择继续留在国内发展,而与此同时,克罗地亚某豪门俱乐部突如其来地向中国市场抛出橄榄枝,试图紧急求购两位潜力球员。这个看似“本土坚守”与“海外引援”并行的局面,使得中国国家队(国足)未来发展陷入了一个颇为微妙的两难抉择。首先,这位 18 岁新星的决定体现了个人职业规划与国内环境信任的双重考量;其次,克罗地亚豪门的介入则向中国足球展示了国际市场对中国青训成果的认可,但也暴露出国内俱乐部在资本、资源与竞争力上的差距;再次,这两件事合并来看,国足如何平衡“留洋优势”与“国内培养”的路径变得愈发复杂;最后,未来国足在人才培育、海外交流、战略选择上将面对前所未有的抉择。本文将从新星拒留洋的背景、克罗地亚豪门求购事件、国足面临的外部挑战、以及未来战略四个方面进行深度剖析,力图从不同维度还原这场小风波背后的深意,并为中国足球的下一步走向提供思考。

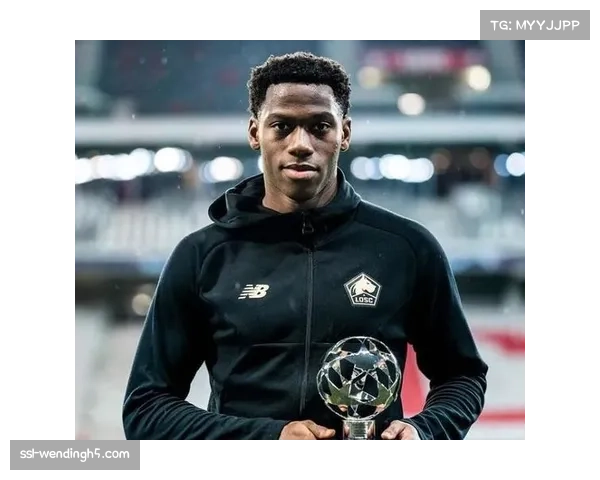

1、18岁新星拒绝留洋背景

首先,这位年仅 18 岁的新星之所以选择拒绝赴海外发展,显然是基于对自身定位与成长环境的深入考量。在国内,他享有稳定的上场机会、熟悉的文化氛围以及熟悉的教练团队支持,这些因素共同构成了他决定暂时留在国内的重要原因。

其次,从职业发展路径来看,他或许认为在国内出道、打响名头后再考虑海外出走,能够获得更为稳妥的成长节奏。18 岁正是青黄不接的年龄段,如果贸然出国可能会面临语言、文化、适应、竞争等多重障碍,对心理与技战术适应能力提出更高要求。

再次,他选择留洋与否,也折射出国内环境近年来的提升:越来越多的年轻球员在国内联赛便获得锻炼机会,青训体系不断完善,俱乐部也在给出更多展示平台。因此,他拒绝留洋并不必然意味着逃避挑战,而可能是一种理性的自我判断。

2、克罗地亚豪门紧急求购两人

在另一方面,一家来自克罗地亚的传统豪门俱乐部突然浮现市场视野,对两位中国潜力球员表达了强烈的求购意愿。此举在中国足球圈引起不小震动:国外俱乐部愿意为中国青训出身的年轻人开价,说明中国年轻球员的国际价值正在被逐渐认可。

这一举动也具有双重含义:一方面,它为中国年轻球员打开了通往欧洲赛场的视窗;另一方面,它也让国内俱乐部和国足管理层意识到,中国球员若要在国际舞台上获得成功,时间窗口或许正在缩短,竞争也将更为激烈。

此外,该事件还揭露了国内俱乐部在处理人才留洋与留守之间的矛盾。一旦优秀球员被国外俱乐部盯上,国内若没有及时做好培养、签约、规划,就可能面临“人才流失”甚至“输血海外”的现实风险。

3、国足未来面临的外部挑战

对于国足而言,这种局面显然带来了新的外部挑战。首先,如何鼓励更多优秀青年出国锻炼、提高国际经验,同时又不失国内联赛与国家队的竞争力,是一个必须面对的问题。单纯依赖国内联赛可能难以让球员快速适应国际化节奏,而过早出国也可能造成成长断层。

其次,中国足球整体环境与欧洲成熟足球体系相比仍有差距。俱乐部资金、青训设施、教练水平、国际赛事经验等各方面都在追赶阶段。当国外俱乐部来“抢人”时,国内体系能否在短期内提供足够诱因让年轻人继续留守,是一大考验。

再者,从国足长远战略来看,既要为国家队储备青年才俊,也要保证球队整体实力不断提升。如果所有优秀青年都选择留守国内发展,却缺乏国际比赛经验,国足在面对世界级对手时可能仍显不足;反之,如果大量青年出国却无法获得足够上场时间,也可能造成“高投入低回报”的后果。

展望未来,中国足球必须在“留洋”与“本土培养”之间做出平衡。对于这位18岁新星而言,他的决定可能成为一种示范:在适当的时机选择出国,而不是被迫或盲目选择。国足与其俱问鼎h5乐部应为年轻人提供“留洋通道”与“国内成长路径”两条并行路线。

同时,国内俱乐部与国家队需要进一步强化青训体系建设,完善人才保护机制。国外豪门求购两位年轻人的事件表明,国际市场对中国青训成果已有兴趣,这是机遇也是警钟。国内必须加快速度,防止被动被“收割”。

最后,在整体战略上,国足需要明确人才培养的时间表及路线图:哪些年龄段适合留洋,哪些适合留守,如何设计“阶梯式”成长路线,以及如何于球队层面整合这些青年力量。唯有如此,才能避免两难局面变为被动挨打的境地。

总结:

总体来看,这位18岁新星拒绝留洋与克罗地亚豪门紧急求购两人的事件,不仅仅是个别球员的选择或俱乐部间的交易那么简单,而是中国足球在全球化背景下所面临的结构性挑战与发展困境的缩影。从个体成长、俱乐部运作、国家队战略三个层面交织在一起,我们看到了中国足球正在经历的一场“选择之战”。

未来若想真正翻开新篇章,国足及其背后的体系必须更具前瞻性和系统性。只有在“坚守国内优势”与“拥抱国际舞台”之间建立起合理的桥梁,中国足球才能避免陷入两难局面,而是迈向一个更为自信、稳健并具有国际竞争力的未来。